Palmarès des communes les plus inégalitaires

Pourquoi certaines communes françaises sont-elles très inégalitaires tandis que d’autres sont au contraire très égalitaires ?

L’été dernier, l’Observatoire des inégalités a publié son palmarès 2020 des communes les plus et les moins inégalitaires de France. La métrique utilisée est le « niveau de vie », aussi appelé le revenu disponible par unité de consommation, c’est-à-dire la somme des revenus d’un aménage, après impôts et redistribution, divisée par le nombre d’unités de consommation1 qui le composent — en 2020, le niveau de vie médian des Français était de 22’390 euros par an2. Pour mesurer des inégalités par commune, l’Observatoire utilise des rapports interdéciles3 de niveau de vie ; c’est-à-dire le 9e décile (le niveau de vie le plus bas des 10% les plus riches) rapporté au 1er décile (le niveau de vie le plus élevé des 10% les plus pauvres). À l’échelle nationale et cette même année, le 9e décile était à 39'910 euros et le 1er décile à 11'880 euros4 ; soit un rapport interdécile (ci-après RID) de 3.359.

Comme je suis d’un naturel curieux, j’ai refait tous les calculs directement à partir des données de l’Insee5. Après quelques retraitements6, on obtient une liste de 445 communes de 20’000 habitants ou plus pour lesquels les données sont disponibles et on observe que le classement proposé par l’Observatoire est… à peu près juste7. Voici donc les bons top et bottom 20, par ordre décroissant de RID et avec, entre parenthèses, le code départemental et le RID de la commune :

La commune la plus inégalitaire de France dans la catégorie des 20’000 habitants ou plus est Neuilly-sur-Seine (92, 7.854). Elle est suivie de Paris (75, 6.196), Annemasse (74, 5.303), Thionville (57, 5.29), Boulogne-Billancourt (92, 5.213), Saint-Cloud (92, 5.07), Saint-Louis (68, 4.976), Levallois-Perret (92, 4.95), Saint-Mandé (94, 4.929), Asnières-sur-Seine (92, 4.867), Sèvres (92, 4.859), Saint-Germain-en-Laye (78, 4.81), Suresnes (92, 4.7), Meudon (92, 4.633), La Celle-Saint-Cloud (78, 4.541), Courbevoie (92, 4.54), Saint-Denis (974, 4.496), Vincennes (94, 4.446), Colombes (92, 4.446) et Nancy (54, 4.413).

Les communes les moins inégalitaires (et donc les plus égalitaires) sont Les Pennes-Mirabeau (13, 2.834), Savigny-le-Temple (77, 2.824), Villenave-d'Ornon (33, 2.82), Liévin (62, 2.81), Bruay-la-Buissière (62, 2.791), La Chapelle-sur-Erdre (44, 2.787), Lanester (56, 2.771), Cournon-d'Auvergne (63, 2.768), Saint-Médard-en-Jalles (33, 2.754), Wattrelos (59, 2.717), Hazebrouck (59, 2.712), Challans (85, 2.628), Grande-Synthe (59, 2.623), Coudekerque-Branche (59, 2.618), Couëron (44, 2.507), Le Grand-Quevilly (76, 2.495), Chemillé-en-Anjou (49, 2.325), Montaigu-Vendée (85, 2.321), Sèvremoine (49, 2.241) et, enfin, Beaupréau-en-Mauges (49, 2.232) qui est la commune la moins inégalitaire de France (dans la catégorie des 20’000 habitants ou plus).

Globalement, avec le top 20 en rouge, le bottom 20 en bleu, les 405 autres communes en gris et le rapport interdécile national (3.359, voir plus haut) en pointillés noirs, le palmarès ressemble à ça :

Ce qui nous permet de constater que le top 20 comme le bottom 20 sont des cas très particuliers à l’échelle nationale — 405 communes ont un rapport interdécile supérieur à 2.834 et inférieur à 4.413 — et nous amène donc à nous demander comment il est possible qu’on observe de tels écarts alors que ces communes sont, a priori, soumises au même « système » (quoi que vous entendiez par là) que les autres.

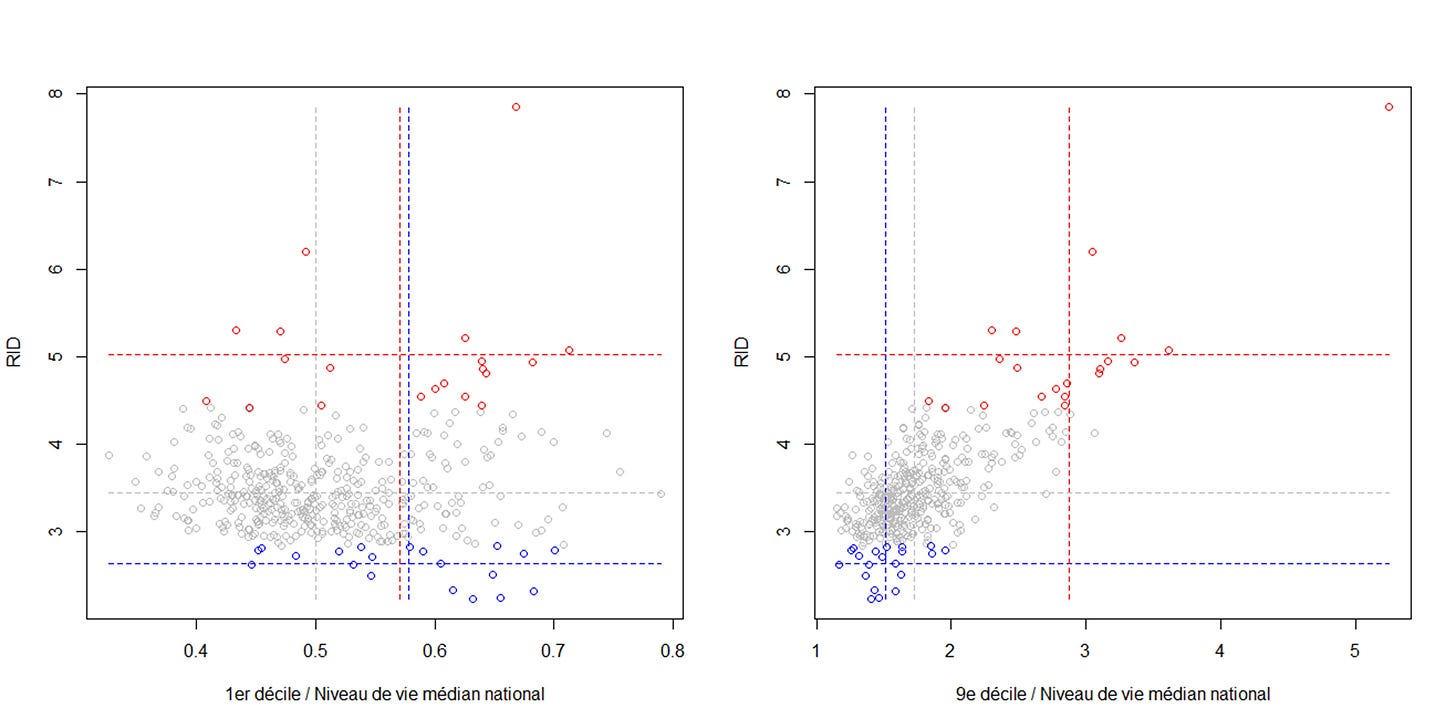

Au premier ordre, on peut expliquer un rapport interdécile local par exactement trois phénomènes : (i) un « effet pauvreté » qui fait que les pauvres d’une commune donnée sont significativement plus pauvres qu’ailleurs, (ii) un « effet richesse » qui fait que les riches sont significativement plus riches qu’ailleurs ou (iii) une combinaison des deux. Une façon de se faire une idée consiste à comparer les RID communaux au ratio 1er décile / niveau de vie médian national8 (ci-dessous, à gauche) et au ratio 9e décile / niveau de vie médian national (ci-dessous, à droite). Même code couleur que ci-dessus avec, en pointillés, les moyennes de chaque groupe.

Là, c’est le moment où vous allez devoir vous concentrer. En principe, vous devriez faire deux constats très factuels. Primo, ce qui explique le mieux le degré d’inégalité d’une commune, la relation la plus robuste, c’est très clairement l’effet richesse : les riches des communes très inégalitaires sont très riches ; ceux des communes les moins inégalitaires le sont clairement beaucoup moins. Néanmoins, deuxio : non seulement les pauvres de communes très inégalitaires s’en sortent, en moyenne, à peu près aussi bien que leurs homologues des communes très égalitaires mais les deux affichent des niveaux de vie nettement supérieurs à ceux des autres communes.

Ce qui nous permet, modulo l’écart-type assez important du niveau de vie des pauvres dans les deux types de communes, d’établir deux profils-types :

Les communes très inégalitaires sont des communes riches au sens où, non seulement les riches (au sens local) y sont très riches (au sens national) mais en plus, les pauvres (au sens local) s’en sortent très bien : c’est toute la distribution des niveaux de vie qui est décalée vers la droite mais au prix d’un écart-type plus important. Autrement dit : c’est la combinaison d’un effet richesse très positif et d’un effet pauvreté négatif.

Dans les communes très égalitaires, on a un double effet négatif : les riches (au sens local) y sont significativement moins riches qu’ailleurs et les pauvres (au sens local) s’en sortent aussi bien (et même un peu mieux) que ceux des communes très inégalitaires. Le résultat, c’est qu’elles sont en moyenne tout à fait comparables au 405 communes intermédiaires (un niveau de vie médian de l’ordre de 21’600 euros) mais avec un écart-type plus faible.

De là, puisque l’Insee nous fournit les données, on peut être amené à se demander d’où viennent les revenus des habitants de ces communes et, en particulier, de distinguer les revenus d’activité (ce que les gens gagnent grâce à leur travail, salarié ou pas)9 des retraites (pensions et autres rentes)10. Voilà ce que ça donne :

Ce qui nous permet de conclure que les communes les plus inégalitaires sont des communes largement habitées par des actifs qui vivent de leur travail tandis que les plus égalitaires sont, dans une large mesure, des communes de retraités. À ce stade, il est utile de regarder d’un peu plus près – sous un angle plus « qualitatif » — de quoi nous parlons :

Dans le top 20 des communes communes les plus inégalitaires, 18 se trouvent au cœur d’une grande métropole très productive. La part du lion revient bien sûr à Paris (la commune même mais aussi 15 communes placées directement dans son orbite dont 10 rien que dans les Hauts-de-Seine — i.e. La Défense) mais on trouve aussi Genève (Annemasse en Haute-Savoie), le Luxembourg (Thionville en Moselle) et Bâle (Saint-Louis dans le Haut-Rhin). Les deux seules exceptions sont Nancy (en Meurthe-et-Moselle) et Saint-Denis (à La Réunion).

Dans le bottom 20, au contraire, ce sont des petites communes (d’environ 20’000 à 40’000 habitants) largement résidentielles, situées dans des métropoles de tailles moyennes mais bien moins dynamiques (Aix-Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes), de petites tailles (Rouen, Clermont-Ferrand, Lens, Cholet, Dunkerque, Lorient) et même, pour cinq d’entre-elles, minuscules11. Le seul contrexemple pourrait être Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) qui est bien en région parisienne… mais pas dans l’aire d’attraction de Paris12.

La prudence impose de ne pas tirer de ce qui précède de conclusions trop hâtives mais on peut tout de même se risquer à formuler quelques hypothèses quant aux raisons qui font qu’une commune est très inégalitaire ou, au contraire, relativement égalitaire.

Les communes du top 20 sont, nous l’avons vu, des municipalités riches et elles doivent à l’évidence cette spécificité au fait qu’elles sont situées au cœur de métropoles très productives et donc, très attractives. Leurs habitants sont massivement des actifs avec, sans doute, une forte proportion de cadres spécialisés dans des métiers à forte valeur ajoutée. La plupart de mes lecteurs ont une idée assez précise de ce que ça signifie : ce sont des métiers dans lesquels on commence sa carrière à des niveaux de rémunération de junior qui sont dans la norme mais dans lesquels on progresse très vite. En fin de carrière, on est généralement très au-delà du 9e décile national (l’équivalent de 3'326 euros par mois). Notez, aussi, les ménages pauvres peuvent aussi être des étudiants —il se trouve que Nancy et Saint-Denis (de la Réunion) sont des communes dans lesquels les étudiants représentent nettement plus de 20% de la population. Bref, une commune inégalitaire est une ville dans laquelle coexistent des gens qui terminent de très belles carrières et des jeunes, étudiants ou actifs, qui gagnent évidemment beaucoup moins que leurs ainés.

Quant aux communes du bottom 20, ce sont typiquement des banlieues résidentielles de villes de province ; le genre de communes dans lesquels les français moyens déjà installés dans la vie viennent chercher des mètres carrés accessibles pour loger leurs familles tout en prenant soin rester à moins d’une demi-heure de voiture de leur lieu de travail (dans la « grande ville » du coin). Ce sont aussi de bonnes communes pour les retraités (souvent les mêmes, quelques années plus tard), notamment ceux qui ont des moyens limités. La catégorie qui, en revanche, tend à fuir ce genre de commune ce sont les jeunes, étudiants ou actifs : ils ont depuis longtemps fait le tour de l’offre locale de loisirs mais surtout, que ce soit pour des études ou un premier emploi, c’est clairement dans les grandes villes que ça se passe et faire les aller-retours est trop long (en transport en commun) ou trop cher (en voiture). Schématiquement : les jeunes de Savigny-le-Temple vont plutôt vivre à Paris, réduisant ainsi les inégalités dans leur commune de naissance et augmentant celles de la capitale.

Une unité de consommation (UC) pour le premier adulte à laquelle on rajoute 0.5 UC pour les personnes de plus de 14 ans qui composent le ménage et 0.3 UC pour les moins de 14 ans.

Ce sont des données fiscales (Filosofi) ; notez, toutefois, que ce chiffre concerne la France métropolitaine.

C’est assez classique ; l’autre option étant l’indice de Gini (l’Insee le propose aussi dans son fichier).

Même source et même remarque que dans la note précédente. Si ce chiffre vous semble étonnement bas, considérez que ça peut correspondre, par exemple, à un couple qui vit avec 2'475 euros par mois (après impôts et redistribution) et qui a par ailleurs 2 grands ados (de plus de 14 ans) à charge (soit 2.5 unités de consommation).

Dans Base niveau communes en 2020, utilisez le fichier FILO2020_DISP_COM.csv.

Pensez à sortir les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.

Ils ont utilisé les rapports interdécile précalculés par l’Insee ; lesquels ne sont donnés qu’avec une décimale. Concernant le top 20 des villes les plus inégalitaires, il faut sortir Bordeaux (Gironde) et Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) et les remplacer par Vincennes (Val-de-Marne) et Colombes (Hauts-de-Seine). S’agissant du top 20 des villes les plus égalitaires, il faut juste remplacer Vertou (Loire-Atlantique) par Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne).

Notez que, pour simplifier, on considère ici que le 1er décile est le niveau de vie des « pauvres » et le 9e celui des « riches » ; c’est évidemment un abus de langage. Notez aussi que J’utilise un ratio et le niveau de vie médian national pour que 0.6 sur l’axe des abscisses corresponde au seuil de pauvreté national à 60% du revenu médian.

Pour les revenus d’activité, j’utilise les salaires et les revenus d’activité non salariés — i.e. je ne compte ni les allocations-chômage (même si, en tant que salarié, vous êtes en droit de considérer ça comme un revenu d’activité différé) ni les revenus du capital (qui, si vous êtes indépendant sont indissociables de vos revenus d’activité).

Il reste donc les allocations-chômage (voir ci-dessus) et toutes les autres prestations sociales (familiales, minima sociaux et aides au logement).

Bruay-la-Buissière, Challans, Chemillé-en-Anjou, Hazebrouck et Montaigu-Vendée sont les « villes-centre » de leurs propres aires d’attraction — la plus peuplée des cinq ne compte que 21'329 habitants.

Je n’ai pas vérifié mais je suppose que les Savigniens travaillent plutôt à Évry-Courcouronnes ou à Melun — Paris ou La Défense, ça commence à faire un peu loin.