Pourquoi y a-t-il des villes plutôt que rien ?

Une ville est une concentration élevée de gens qui vivent dans un espace restreint parce que cette densité créée de l’activité économique.

Une ville est une concentration élevée de gens qui vivent dans un espace restreint parce que cette densité créée de l’activité économique. C’est absolument fondamental. Nous, homo sapiens, n’apprécions pas particulièrement vivre les uns sur les autres1 : la seule raison qui nous pousse à vivre en ville c’est qu’on y trouve à portée de main un très grand nombre de commerces, de services publics, de loisirs, de clients et de fournisseurs, d’emplois et de salariés. Au-delà des particularismes locaux — d’ordre politique, religieux ou défensif — c’est la raison même de l’existence des villes (pas au sens des communes légales mais au sens de leurs aires d’attraction2) et c’est pour ça qu’elles sont devenues une réalité essentielle de nos civilisations.

Si vous prenez du recul, vous pouvez résumer l’histoire de notre espèce depuis la révolution Néolithique en trois faits majeurs : (i) nous avons considérablement amélioré les conditions matérielles de nos existences (c’est ce que les économistes appellent de la « croissance »), (ii) nous nous sommes concentrés dans l’espace3 (on appelle ça « urbanisation ») et (iii) ces deux phénomènes sont concomitants et se sont considérablement accéléré au cours du dernier siècle. On estime aujourd’hui que 56% de la population mondiale vit en milieu urbain (contre 30% en 1950 et, sur la base des dernières projections4, 68% d’ici 2050) mais, d’un point de vue économique, c’est désormais plus de 80% du Produit Mondial Brut qui est généré en ville5 — ce qui implique les activités urbaines sont, en moyenne, plus de trois fois plus productives que les activités rurales.

Il se trouve simplement que nos économies, à l’échelle mondiale, sont de plus en plus dominées par les services6 et que le propre de l’industrie des services c’est qu’elle consomme énormément de temps de cerveau disponible — et, idéalement, un grand nombre de cerveaux en réseau7 — mais très peu d’espace. Objectivement : de combien d’espace de bureau (parties communes comprises), avez-vous objectivement besoin pour travailler confortablement ? J’ai fait le calcul pour moi-même et j’arrive à 10 m² : 4 m² pour ma modeste personne et mes 3 écrans, 6 m² pour tout le reste8. Autrement dit : la grande ville, parce qu’elle concentre un grand nombre de compétences pointues et spécialisées dans zone restreinte de l’espace, est l’environnement optimal d’une économie fondée sur la connaissance, l’échange d’idées et l’innovation.

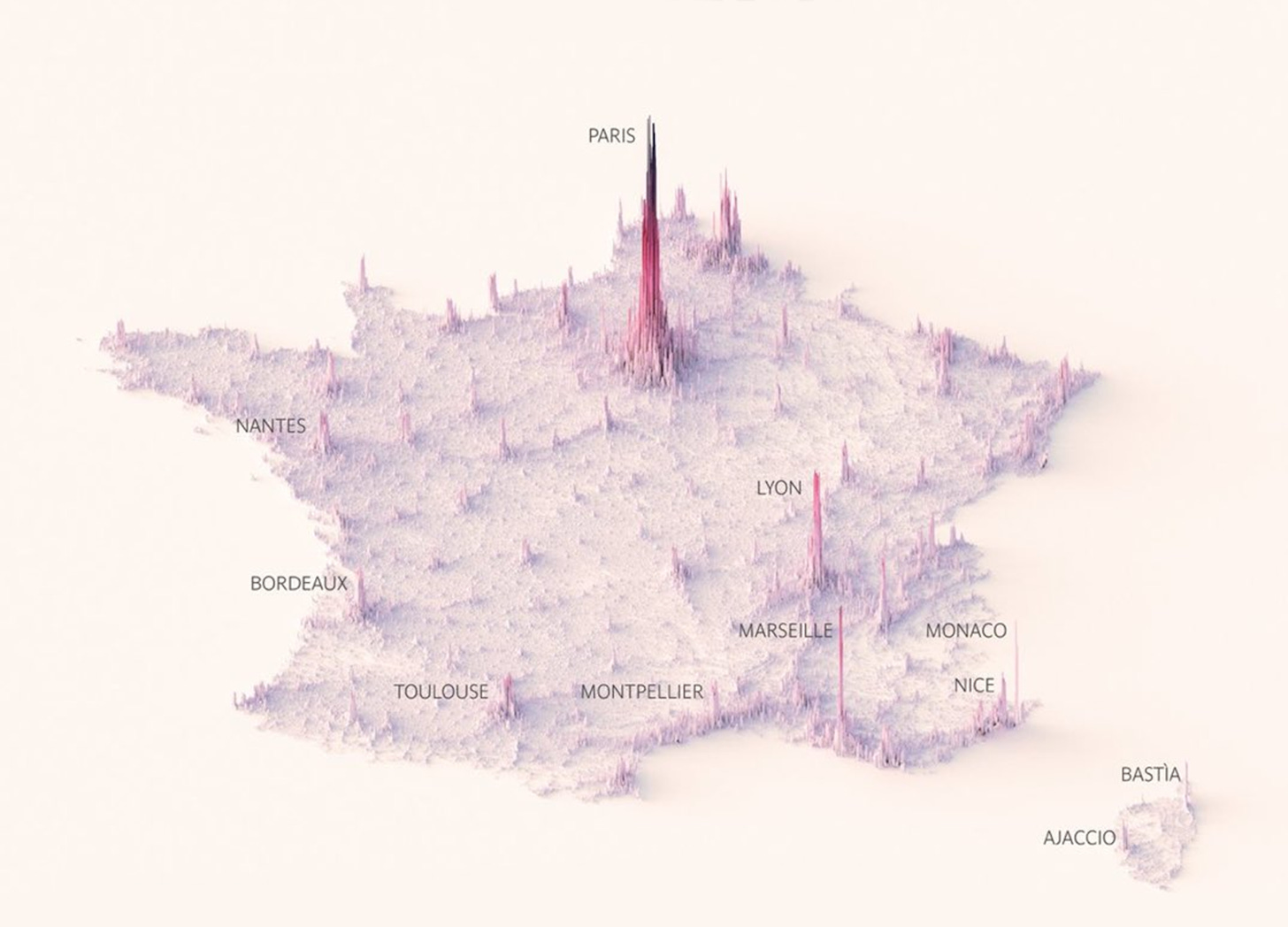

La représentation que nous avons tous en tête du monde émergé, un patchwork de zones colorées — les nations-états — séparées par des frontières plus ou moins arbitraires, représente bien mal la réalité de notre monde. Nous vivons depuis un moment et de plus en plus dans un réseau de villes et le poids d’une ville dans ce réseau est directement lié au nombre de contacts économiques quotidiens qu’elle permet de réaliser. Le fait est que, lorsqu’on parle du PIB ou de la croissance française (i.e. la variation du PIB d’une année à l’autre), on parle essentiellement de la mégapole parisienne9 et, dans une moindre mesure, d’une poignée de villes moyennes (des aires d’attraction de 1.5 à 2 millions d’habitant) qui suppléent la capitale politique dans le rôle de moteur économique du pays10.

La carte de France (métropolitaine) des niveaux de vie donne une idée assez précise de là où se créé la richesse sur le territoire national… ou juste à côté11.

Il ne faut pas, toutefois, en conclure trop vite que la productivité d’une ville croîtra indéfiniment avec sa population. Il existe deux grandes contraintes qui sont (i) le prix du mètre carré et (ii) la capacité du système de mobilité à maintenir les temps des trajets dans des limites acceptables — sachant que ces deux contraintes interagissent l’une avec l’autre.

Dans une ville dynamique, c’est au centre que la demande de m² est la plus forte. C’est dû au fait que le centre est, par définition, le point de la ville qui minimise la distance moyenne qu’il est nécessaire de parcourir pour y accéder (et donc, toutes choses égales par ailleurs, le temps de trajet). C’est donc là que les entreprises cherchent à s’installer, entrainant dans leur sillage leurs salariés qui cherchent à maintenir leur temps de transport quotidien dans des limites acceptables — pour un aller simple, comptez idéalement une demi-heure et une heure au maximum12.

Si l’offre de m² au centre est insuffisante — typiquement parce que les règlements d’urbanisme interdisent d’en construire plus — le prix du m² central s’envole inexorablement parce qu’un marché qui ne peut pas s’ajuster par les quantités s’ajuste par les prix. Cette hausse du prix du m² a un effet — littéralement — centrifuge. Les entreprises13 tendent à s’éloigner du centre pour se réfugier, par exemple, dans les « zones d’activités » qu’on voit fleurir à la périphérie des villes et les ménages14, symétriquement, déménagent en banlieue pour préserver leur pouvoir d’achat — sur le prix du m², bien sûr, (c’est, et de loin, le premier poste budgétaire des Français) mais aussi sur tout le reste (le prix de votre baguette de pain reflète aussi le prix du m² de boulangerie).

Le prix de cet éloignement, c’est évidemment qu’on perd une part de l’avantage qu’on était venu chercher en ville — à moins, bien sûr, d’accepter d’accroitre substantiellement son temps de transport quotidien et le budget qui lui est associé (lequel est le deuxième poste budgétaire des Français, juste après le logement). Il y a donc très clairement un arbitrage entre, d’une part, le prix du m² qui a un effet centrifuge et, d’autre part, la combinaison de temps et de coûts de transport qui a l’effet inverse (centripète). D’où la forme de nos villes et leur étalement dans l’espace.

Ce qui limite fondamentalement la taille d’un marché urbain, c’est quand cet arbitrage n’est plus possible pour un trop grand nombre de gens et d’entreprises. Schématiquement et du point de vue d’un ménage : même en acceptant de consacrer plus de deux heures par jour à vos déplacements domicile-travail, nous ne parvenez pas à vous loger décemment. Arrivée ce stade, la ville se fragmente en plusieurs marchés largement indépendants les uns des autres et le gain de productivité marginal associé à un accroissement de la population (y compris celle des entreprises) devient nul ou même négatif.

Si vous repensez aux dernières décennies, vous devriez observer deux grands phénomènes : (i) le rationnement règlementaire du m² en centre-ville a fait exploser le prix du m² (en absolu mais aussi en proportion du revenu disponible) et (ii) le choix (largement politique) qui a été fait afin de maintenir la mobilité urbaine a consisté à parier massivement sur le réseau routier et l’usage de la voiture individuelle15.

La grande force de la voiture, si vous mettez les notions de confort et de disponibilité de côté, c’est qu’elle permet d’économiser du temps. Ce n’est pas tellement une question de vitesse pure — surtout pas en milieu urbain dense — mais plutôt parce qu’elle permet de réaliser des trajets porte-à-porte, sans temps d’approche (ou presque), sans attente et sans rupture de charge. Son gros défaut (outre son coût, son impact écologique, son caractère accidentogène etc.) c’est qu’elle prend énormément de place dans un espace urbain dans lequel, précisément, c’est la plus rare des ressources16.

Cette spécificité de la voiture a eu deux conséquences sur nos villes : la saturation, désormais chronique, du réseau routier (qui rallonge les temps de trajet et contribue donc à fragmenter la ville) et le développement massif des zones périurbaines de faible densité (tout simplement parce que c’est dans ce type d’environnement que la voiture roule le plus vite). C’est l’antithèse même de la ville : qui dit faible densité dit moins d’activité au km² (commerces, emplois, services publics17 mais aussi — crucialement — moins de transports en commun) et donc, encore plus de voitures, plus d’embouteillages et plus de fragmentation18.

De là, si notre objectif commun est la poursuite de l’amélioration de nos qualités de vie, repenser l’organisation de nos villes devrait être une de nos priorités. C’est même — à mon avis — la mère de toutes les batailles. On peut résumer la feuille de route en deux grands axes :

Il faut impérativement libérer la production de mètres carrés (de logement, de bureaux, de commerce…). Une ville est un organisme vivant dont le succès dépend en grande partie de sa capacité à s’adapter à un environnement qui change continuellement et qu’aucun planificateur ne peut espérer anticiper. Ce qui se passe à l’intérieur des blocs (ou îlots) doit absolument relever du domaine privé — les promoteurs, leurs architectes et leurs clients — et je rappelle ici que les politiques de logements sociaux sont aberrantes.

Nous devons investir massivement dans des solutions de mobilité urbaine rapides, capacitaires, économiques et écologiques et repenser l’urbanisation de nos villes autour de ces solutions — ce qui implique en particulier de recréer de la densité. C’est ici que nous avons besoin d’un planificateur, d’un planificateur éclairé qui, plutôt que d’essayer vainement de « corriger » les mécanismes du marché (quand il ne les ignore pas purement et simplement), cherche à les comprendre, à les anticiper et à les exploiter.

Vous êtes, d’ailleurs, une solide majorité à rêver d’une maison installée sur un grand bout de jardin.

Avant la révolution Néolithique nous étions des chasseurs-cueilleurs et le propre d’une société de chasseurs-cueilleurs c’est qu’elle a besoin d’un espace absolument gigantesque pour assurer sa subsistance.

Nations Unies, Department of Economic and Social Affairs, estimations révisées en 2018.

D’après la Banque mondiale.

La « désindustrialisation », c’est-à-dire le recul du poids relatif de l’industrie (en gros, les usines) par rapport à l’ensemble des richesses produites (i.e. le PIB ou, à l’échelle planétaire, le Produit Mondial Brut) est un phénomène mondial. Il y a bien eu un mouvement de « délocalisations », c’est indiscutable, mais si vous considérez ça à l’échelle mondiale vous verrez que la « désindustrialisation » est essentiellement due à une progression plus rapide des services (de la même façon, soit dit en passant, que l’industrie avait en son temps détrôné l’agriculture).

Nous avons accumulé, collectivement, une telle quantité de connaissances qu’il est désormais impossible pour un seul et même individu d’être réellement excellent dans plusieurs domaines. Les derniers exemples attestés datent du XVIIIe siècle — Gottfried Leibniz par exemple. Nos sociétés se structurent donc autour de spécialistes (électricien, plombier, chauffagiste, maçon, couvreur…) et de généralistes capables de mobiliser ceux qui précèdent (votre médecin de famille).

Espace de circulation, salles de réunion et — surtout — la machine à café (lieu le plus stratégique d’une entreprise parce que c’est le point de l’espace physique où arrive ce qui n’avait pas été planifié). Typiquement : vous travaillez à 5 dans un bureau de 50 m². C’est plus que confortable et il est même assez vraisemblable qu’augmenter le nombre de m², au-delà du coût direct, réduise votre productivité collective (et donc vos salaires potentiels).

Mme Hidalgo n’est pas maire d’une ville de 2 millions d’habitants mais maire du « quartier central » d’une métropole qui (sur la base des méthodes et données de l’Insee) regroupe 1’929 communes et compte plus de 13 millions d’habitants — et dépasse donc le cadre désormais trop étroit de la Métropole du Grand Paris au sens légal. De la même façon, la commune d’Annemasse (Haute-Savoie / Auvergne-Rhône-Alpes / France / Union européenne), d’un point de vue fonctionnel, est essentiellement un quartier résidentiel de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève (laquelle est centrée sur le Canton de Genève / Suisse / pas Union européenne).

L’Insee ne propose malheureusement pas de données à ce niveau de détail fin mais on peut utiliser l’Île-de-France comme proxy : 1.8% du territoire national (émergé) et 18.2% de la population mais 30.6% du PIB — sachant que l’aire d’attraction de Paris est un peu plus grande que l’Île-de-France.

Rajoutez les aires d’attractions de Lyon, Toulouse, Aix-Marseille, Bordeaux et Lille et vous n’êtes pas très loin de la moitié du PIB national.

Notez l’influence de Genève (voir note 8) mais aussi celles de Bâle, du Luxembourg, de la Sarre, du Bade-Wurtemberg et de Monaco.

Les gens ne cherchent généralement pas à minimiser leur temps de transport mais à le maintenir en deçà d’un seuil. La demi-heure est un seuil d’indifférence ; l’heure un seuil de souffrance.

Typiquement les entreprises qui consomment beaucoup d’espace, fonctionnent avec des marges faibles ou peuvent se permettre d’être moins accessibles.

Typiquement les moins riches (étudiants, jeunes actifs…) et notamment ceux qui ont le plus besoin d’espace (les familles).

C’est évidemment moins vrai dans la mégapole parisienne et c’est clairement une des grandes raisons de son succès.

C’est d’autant plus un problème que les automobilistes sont très largement subventionnés au sens où ils ne supportent pas directement les coûts de création et d’entretient de l’infrastructure qu’ils utilisent.

Tarte à la crème : le bureau de poste. Dans un village relativement dense, il avait tout son sens mais dans un immense quartier pavillonnaire dans lequel tout le monde se déplace en voiture, c’est un gaspillage pur et simple de ressources.

Et je vous passe les coûts que génèrent ce réseau routier (voir note précédente).